1 生徒指導の目標

「生徒理解に努め、生徒の可能性を見いだせる生徒指導を 目指す」

~社会に出て通用する人間形成~

2 生徒指導の具体的目標

自己指導能力の育成を図る(判断力)

自己指導能力とは、「その時、その場で、どのような行動が適切か、自分で考えて、決めて、実行する能力」です。すなわち自己実現を図っていくために、判断力をつけ実行する力を身つけさせることです。

特に今年度私が力を入れて取り組みたいことは2つです。

「 学力・人間力を高める3本柱の徹底 (時間 を守る、あいさつ・返事、話の聴き方 」

学力・人間力を高めるためには3本柱(時間、あいさつ・返事、話の聴き方)を徹底していくことが不可欠です。この3つは人としての基礎(ベース)になるところです。 授業の開始時刻、 朝読の時間に教師がいることが大切です。 完全下校 時間ギリギリまで帰りの会や部活動をしていて、生徒が時間を守れない状況を生み出すのは教師側の見通しが甘いことも原因かもしれません。

あいさつは相手との関係を築く第一歩であり、心地よいコミュニケーションの基盤となるものです。このことを多くの人は知っていると思います。「 知っていること、やればできること 」と「 実際にやっている 」ことは違います。あいさつを教員から実践していきましょう。机の上に物が置いてあれば誰でも触りたくなるし、気になります。それはその子の集中力がないからではなく、集中できる環境を作れていないことが問題です。よく言われるのは、「 話を聴いていないのに話始めるのは、聞かなくても良いというメッセージ 」ということです。耳、目、頭、心で話を 聴 けるような指導をし ていきましょう。 小さなことからコツコツと継続して指導 をお願いします。

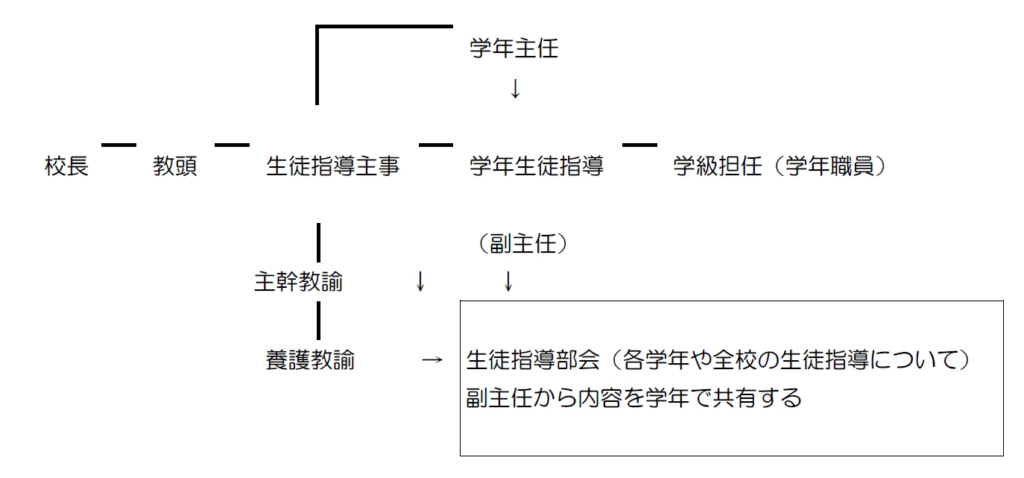

3 生徒指導体制と対応(チーム湖南中)

チーム対応のシステム化

- 早期に問題や危機をひろいあげるシステムをつくる

生徒の変化にアンテナ高く、生徒とのコミュニケーションから、 やりとり帳 から、見逃さな い、見過ごさない、学級 内のシステム(リーダー会等)、アンケート、保護者との連携、特に 大切なのは職員内での情報提供・共有(学年関係なく、職員室で生徒の話をする) - 問題状況を正確に把握する。(事実を事実にする)

事実確認を誰が誰にするか。関係の深い教師など。当事者生徒以外には? - 対応の方針と目標設定をする。

見立てと処方がとても大切。起こった現象(事実)のみを指導するのではなく、事実が起こった背景(情緒の状態、生育歴、家族関係、学校や学級での状況、夢や目標はあるのか等)を探って分析し、根本的な解決を目指せるように指導する。落としどころは何か?

副主任、あるいは生徒指導主事を中心に場合によっては管理職も含め、方針を立てる。 - 解決に向け、学校内の援助資源や社会資源を活用する。

学校内のどの先生どの人が関わるか、 町 の心理士・SSW、教育委員会、児相等に関わってもらうか。 - チームとして継続的に指導・援助する。(教師一人で抱え込まない)

- 錯綜する情報を学年副主任、あるいは生徒指導主事を中心まとめて明確にする。

- 問題を学校全体のこととしてとらえる。

情報の共有、共通理解(生徒指導部会から学年、職員会議、朝礼など)

組織図

4 具体的な取り組み

- 生徒をよく観察し、コミュニケーションをとり、生徒理解につとめ、温かい指導をする。子どもの思いと教師の思いのバランス 3つの共かん→共汗・共歓・共感

- 教師間や保護者との連携を日常的にもつ。(ひとりで抱え込まない。生徒は全員湖南中の子)

- 問題発生時、初期対応を大切に迅速な問題行動への対応を図る。原則組織対応

- 基本的な生活習慣の育成(当たり前のことが当たり前にできる)

- 一人一人の生徒に場所がある学級集団づくり(孤立を防ぐ集団作り)関わる

- 不登校対策

不登校はすべての児童生徒に起こりえるもの。個人要因だけでなく環境要因によっても生じる。

目標は、人数を減らすのではなく、本人と保護者の思いに寄り添ったベストな支援をする。

「登校できた」という結果のみを目標としない。

○不登校生徒数を減らすこと。自分のクラスから不登校を出さないことが目標ではない。

○不登校はあくまでも一過程→本人の発達・成長を支える - いじめ対策

予防教育(教師の態度)、相談させる力をつけさせる、早期発見、担任が一人で抱え込まない

校則について

湖南中学校の校則を支える基本的な考え方(基準)

- 自他の学習活動の妨げにならない行動をする

- 自他の健康・安全に留意した行動をする

- 他者の権利を尊重する行動をする

- 公共のマナーを考えた行動をする

- 公私の区別をする

校則

| 制服について |

|---|

| 湖南中指定の制服を着用する |

| 制服をしっかり着こなす。(シャツ出し、腰パン、スカートを短くしない) 女子、ボタンと帯をしっかりつける 男子、Yシャツを着て学ランは全てボタンをつける |

| 制服の貸し借りは禁止 |

| 登下校は原則制服 |

| 季節、気温に応じて夏服、冬服を各自で選んで着用する。衣替えの日にち指定はなし。基準日は設ける。 ただし、服装指定があった場合はこの限りではない |

| ズボンのベルトは黒、茶色のものを使用しバックルが大きいものなどおしゃれ目的のものは使用しない |

| ジャージ・体育館履き |

|---|

| ジャージは学校指定のものを着用する(加工しない) |

| ジャージの貸し借りは禁止 |

| 体育館では体育館履きを履く |

| 体育館履きを教室等で履くことは絶対にしない |

| 特別に指示のない場合は、体育館に行った時は、体育館履きに履き替え、その袋に上履きを入れる。クラスごとに整列し、上履きは自分の横に並べて置く |

| 名札 |

|---|

| 制服の名札はつけなくても良い |

| ジャージの名札はしっかりつける |

| 靴下 |

|---|

| 靴下は安全に足を守れるもの(体育の時にはくるぶしも隠れるものが望ましい) |

| 靴下の色はな し黒、紺、白が望ましい 。 ワンポイントは 可。 キャラクターが書かれているものは禁止 |

| インナー |

|---|

| インナーの着用は可とする |

| ストッキング・タイツ・レギンス |

|---|

| 体育の授業の時にはタイツは禁止 |

| タイツ、レギンスは黒、紺、で無地 |

| 上履き・下履き |

|---|

| 上履きは学校指定のものを履く |

| 下履きは、ジョギングシューズ型、スニーカーは可とする。色の指定はなし。ハイカットは不可。天候に応じて、長靴などを履くことは可とする |

| 防寒着・防寒具 |

|---|

| 防寒着は シンプルなもの、華美でないものを着用する 。( ロゴの大きいものは不可) |

| マフラー、ネックウォーマー、手袋は登下校中のみ着用可とする。教室に入ったらはずしてカバンに入れる |

| 授業中の防寒着は原則着用しない。ただし、体調不良の場合やどうしても寒い場合は 担当の先生の許可を取る |

| 頭髪 |

|---|

| 体育の時には、髪が 両肩にかかる場合は 結ぶ |

| パーマ、染色、脱色、整髪料などは禁止 |

| ヘアゴムは装飾の無いものは可とする |

| ヘアピン、パッチン留めは装飾の無いものは可とする |

| エクステ、ウィッグなどは禁止。おしゃれな髪形も不可 |

| 極端に眉毛を剃ったり、抜いたり、描いたり しない |

| 持ち物(カバン・キーホルダー・飲み物・ケア用品など) |

|---|

| カバンはリュックタイプで両手があくもの |

| カバン、その他学校に持参するものに不要なものはつけない。(キーホルダー は1つまで) |

| 水筒の中身は、水、お茶、スポーツドリンク |

| ペットボトルを水筒代わりに使用することは禁止 |

| 汗拭きシートは無香料のもののみ可 |

| ハンドクリームや日焼け止めは無臭のものに限る |

| 制汗スプレー等、スプレー状のものの持ち込みは禁止 |

| くし、ヘアーブラシ、鏡はもってきても良いが、使う場面や場所には気をつけて使用する |

| ピアス、ネックレス、ミサンガ等アクセサリー類は禁止 |

| 化粧、アイプチ、アイシール等は禁止 |

| 携帯電話の持ち込みは原則禁止。ただし、やむを得ない理由で持ち込む場合は、所定の様式に記入し学年主任の面談を受けて、認められた場合のみ許可する |

| 校則に記載されていないものを持ち込む場合は事前に相談する |

| 持ち物(カバン・キーホルダー・飲み物・ケア用品など) |

|---|

| 余裕を持って登校し、午前8時 30 分 のチャイムと同時に 朝読書 ができるように 準備をする |

| 遅刻した場合は職員室の先生に伝えてから教室に行く |

| 他の教室への出入りは禁止 |

| ベランダは使用しない |

| 給食時はマスク、給食着を着用する |

| 部活動は希望入部制 |

| 自転車通学は、学校から最短距離の通学路で2 キロ以 上離れていなければ許可しない |

| 違反時の対応について |

|---|

| 忘れ物などを取りに帰るための再登校は認めない |

| すぐに直せるものは、その場で直させ、他の生徒と同様に教室で学習できるように指導する(要家庭連絡)(服装や、ジャージの違反時) |

| 軽微な違反で、当日すぐに直せないものは、期限を決めて一時的な対応をする |

湖南中生 スマホ13の約束

- 1日の使用時間を制限する

学習や健康を守るため、平日は2時間以内を目安に使います。休日は家庭で使用時間を決めます。

家庭で決めた時間 = ( )時間以内 - 夜10時以降は SNS や動画・ゲームなどにスマホを使用しない。

質の良い睡眠のため、夜10時以降は送迎の連絡など以外にスマホを使わず、寝る1時間前には使いません。 - 食事中・会話中はスマホを触らない

家族や友人、大切な人との時間を優先し、食事中や対面での会話中はスマホを手元に置いたり操作したりしません。 - 歩きスマホをしない・公共の場ではマナーを守る

事故を防ぐため、歩きスマホを禁止。また公共の場・ファミレス・図書館などでは音を消し、通話は控えます。 - 勉強中はスマホを触らない

集中力を保つため、学習時間中は調べものをする時以外はスマホをカバンや引き出しにしまいます。 また、毎日の課題や勉強を終える前にスマホを使わないようにします。 - SNS やオンラインゲームはルールを守る

SNS の使用は1日1時間以内、夜10時以降は見ません。

オンラインゲームでは知らない人とむやみにチャットしない・課金は親と相談します。 - 悪口・うわさ話・フェイクニュースを広めない

相手を傷つける発言や、確認していない情報の拡散はしません。 「この言葉を直接言われたらどう感じるか?」を考えます。 - 個人情報や写真をむやみに載せない

顔写真・学校名・住所の投稿は禁止。不特定多数とのつながりも控えます。 - 学校には、原則スマートフォンを持っていかない

学校にスマホは原則、持ち込み禁止。

ただし、別に定める申請・許可を通して特別に認める場合もありますが、その必要性が認められる場合のみです。 - フィルタリングを設定し、怪しいサイトは開かない

スマホは保護者と一緒にフィルタリング設定し、不審なサイトや怪しいメッセージは開きません。 - 困ったときはすぐに相談する

ネットトラブルに巻き込まれたら、親や先生にすぐに相談し一人で抱え込みません。 - スマホを賢く使い、依存しない

スマホに支配されず、週に1日は「スマホを使わない日」を作るなど、自分でコントロールする意識を持ちます。 - ルールを破った場合の対応

守られないときは、家族で詳細を確認し、使用時間の短縮・スマホの一時預かり・謝罪などを約束します。

→ 家庭で話し合った結果、ルールが守れなかった時は、( ) をすることにします。