Ⅰ 基本的な考え

いじめは、決して許される行為ではない。しかし、いじめはどの子どもにも、どの学校にも起こり得ることである。どの子どもも被害者にも加害者にもなり得る事実を踏まえ、学校・家庭・地域が一体となって、未然防止・早期発見・早期対応に取り組む。

いじめは、いじめを受けた生徒の心身の健全な成長に重大な害を与え、その生命又は心身に危険を生じさせる恐れがある。全ての生徒が、いじめを行わず、いじめを放置せず、いじめが心身に及ぼす影響を理解すること、全ての生徒に「いじめは決して許されない」ことの理解を促す。

いじめ問題は、校長のリーダーシップのもと、学校全体で組織的に進めていく。学校全体でいじめ防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合は、適切かつ迅速にこれに対処し、さらにその再発防止に努める。そのために、早期発見・早期対応の在り方等について組織的に取り組む。

とりわけ、「いじめを生まない学校づくり」を目指し、教育活動全体を通して、好ましい人間関係づくりや豊かな心の育成等のために日々取り組んでいく。そのために、教育相談や生徒指導体制、校内研修を充実する。

いじめ防止対策推進法(平25 9.28)

1 いじめの定義(第2条)

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。(第2条)

けんかやふざけ合いであっても、見えないところで被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、いじめられた生徒の立場に立って、いじめに該当するか否かを判断する。

2 基本理念(第3条)

- いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての生徒に関係する問題であることに鑑み、生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨とする。

- いじめの防止等のための対策は、全ての生徒がいじめを行わず、及び他の生徒等に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、いじめが生徒の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めることを旨とする。

- いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた生徒の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、教育委員会、学校、地域住民、家庭その他の関係者 の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行う。

3 いじめに関する基本的認識

「いじめ問題」には以下のような特質があることを十分に認識して、的確に取り組む。

- いじめは、人間として決して許されない行為である。いじめは許されない、いじめる側が悪いという毅然とした態度を徹底する。

- いじめは、どの子どもにも、どの学校でも起こりうることである。全ての子どもを対象とした、いじめに対しての取り組みが重要である。

- いじめは、大人が気づきにくいところで行われることが多く発見しにくい。

- いじめは、様々な様態がある。

(1)冷やかしやからかい、嫌なことを言われる

(2)悪口や脅かし、文句を言われる

(3)仲間はずれ、集団による無視をされる

(4)軽くぶつかられたり、遊ぶふりをしてたたかれたり、蹴られたりする

(5)物をひどくぶつけられたり、たたかれたり、蹴られたりする

(6)金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする

(7)嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする

(8)パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる - いじめは、いじめられる側にも問題があるという見方は間違っている。

- いじめは、教職員の生徒観や指導の在り方が問われる問題である。

- いじめは、解消後も注視が必要である。

- いじめは、家庭教育の在り方に大きな関わりを有している。

- いじめは、学校、家庭、社会など全ての関係者が連携して取り組むべき問題である。

Ⅱ いじめ対策の組織

「いじめ問題」への組織的な取り組みを推進するために、以下の「いじめ対策委員会」を設置し、 この組織が中心となり、教職員全員で共通理解を図り、学校全体で総合的ないじめ対策を行う。

1 「いじめ対策委員会」の構成員

校長 教頭 教務主任 生徒指導主事 学年生徒指導(学年副主任) 養護教諭 特別支援コーディネータ-(必要に応じて)スクールカウンセラー

2 「いじめ対策委員会」の役割

- いじめの防止や早期発見、いじめへの対処の中核の組織とする。

- 学校の基本方針に基づく具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正の中核組織とする。

- 個々の場面に応じ、関係の深い職員を追加するなど、素早く対処できる柔軟な機能をも った組織とする。(相談窓口 情報収集 共有 記録 アンケート分析と対応 方針検証と見直し)

3 「いじめ対策委員会」の開催

- 定例の会を週1回開催する。

- 必要に応じて随時開催する。

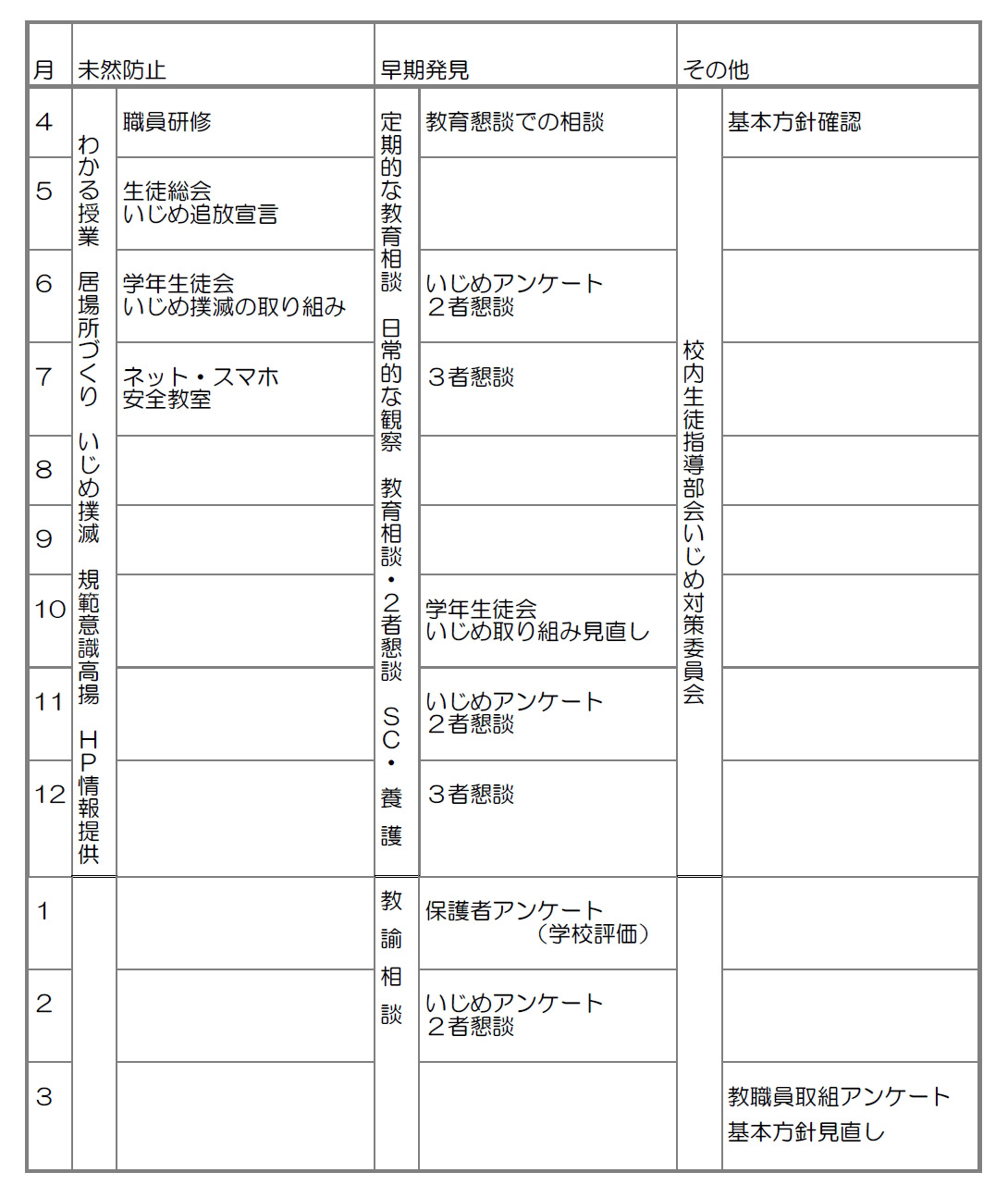

Ⅲ 年間指導計画

学校教育目標

身ともにたくましく、創造性に富む情操豊かな生徒の育成」「徳(豊かな心の育成)」より

【人権教育・道徳教育の推進】

- 教育課程全体を通して、自他の大切さを育てる人権教育の推進(福祉・SDGs・芸術・公共性)

- 道徳の全体計画に基づく教育活動全体をとおした道徳教育の推進(授業公開)

【いじめ・不登校への対応】

- 生徒の多様性を認め合う魅力ある学校づくりの研修と発達支持的生徒指導の充実(生徒指導事例学習会実施)

- ケース会議充実と SC、SSW、関係機関と連携・協働し組織的な支援体制の構築

- 「SOS の出し方に関する教育」「自殺予防教育」の完全実施

- いじめの未然防止、早期発見・早期対応、定期的に「学校いじめ防止基本方針」の見直しと「チーム学校」として複数対応・迅速対応

- ネット上の人権侵害抑止のため、情報モラル教育の推進(情報モラル学習)

- 不登校生徒の様子の把握と各機関との連携

- 貧困ヤングケアラーの早期発見・外部連携

Ⅳ 未然防止

「いじめが起こらない学級・学校づくり」を始めとする未然防止に取り組む。基本は、好ましい人間関係を築き、確かな学力と豊かな心を育て、規則正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できる学校づくりを進めていくことである。また、未然防止のための常態的・先行的対応である「発達支持的生徒指導」の充実も図る。

すべての生徒が活躍できる場面を作り出す視点で、「授業づくり」と「集団づくり」を行い、「居場所づくり」や「絆づくり」をキーワードに、集団の一員としての自覚や自信を育て、互いを認め合える人間関係・学校風土をつくりだすことが必要である。

生徒に対して、傍観者とならず、教員への報告等、いじめを止めさせるための行動をとることの重要性を理解させる。いじめに向かわない態度・能力の育成に向けた指導に当たっては、生徒がいじめの問題を自分のこととして捉え、考え、議論することによりいじめに正面から向かうことができるよう、道徳教育を始めとし学校の教育活動全体を通して実践的な取り組みを行う。さらに、発達障害を含む障害のある生徒、性同一障害や性的指向・性自認に係る生徒等、特に配慮が必要な生徒については、日常的に当該生徒の特性を踏まえた適切な支援を行う。

【具体的取り組み】

- 全校体制での「いじめ学習会」実施 生徒会活動における「いじめ防止集会」の開催

- 学活・道徳における教材「いじめ根絶大作戦」の活用

- 校外学習等の総合的学習を通じた体験活動の推進

- 制服問題等について考える機会の設定

- すべての生徒が安心感をもてる学級づくり、全ての生徒が活躍できる場の設定

- いじめアンケートを活用した「未然防止」のきっかけづくり

- インターネットを通じて行われるいじめへの対策

(セーフティ教室 安全指導 情報モラル講習会などの啓発活動) - 心を耕す朝読書、花や掲示などの環境整備

- 全職員対象のいじめ理解のための研修会実施(国立教育政策研究所「いじめに関する校内研修ツール」の活用)

- 放課後の時間を活用した「生徒と向き合う時間」の確保

Ⅴ 早期発見

いじめは、早期発見が早期解決につながる。早期発見のために、日頃から教職員が生徒との信頼関係を構築することに努める。いじめは、教職員や大人が気づきにくいところで起きている。潜在化しやすいことを認識する。生徒たちの些細な言動から、小さな変化を敏感に察知し、表情の裏にある心の叫びを敏感に感じ取れる感性を高め、いじめを見逃さない力を向上させることが求められている。日頃から、生徒が示す変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高く保つようにする。

定期的なアンケート調査の実施や、部活動休養日の設定による相談時間の確保など、生徒がいじめを訴えやすい体制を整え、実態把握に取り組む。生徒に関わることを教職員で共有し、保護者とも連携して情報を収集するように努める。

【具体的取り組み】

- アンケート調査 月毎に実施し、結果を組合教委に報告

- 個人ノート 生活ノート「心の健康観察」 生活の内容を自由に書きこめるノートの提出

- 個人面談と教育相談

- 全職員による日常的な観察(言動、ふざけあいやケンカ)

- 保健室の様子

- 本人からの相談(教育相談)

- 周りの友だちからの相談

- 保護者からの相談(啓発活動・教育懇談)

- 地域や外部アドバイザー(SC SSW)との連携 地域の方からの情報

- 発達支持的生徒指導の考え方に基づく生徒指導の研修と実践

「特定の課題を意識しない」「全ての児童生徒が対象」「全ての教育活動において進める」 - いじめ不登校ホットライン(総合教育センター)の周知

Ⅵ 対応と再発防止

(1)基本的な考え方

いじめの発見・通報を受けた場合には、特定の教職員で抱え込まず、速やかに組織的に対応する。被害生徒を守り通すとともに、教育的配慮の下、毅然とした態度で加害生徒を指導する。 その際、謝罪や責任を形式的に問うことに主眼を置くのではなく、社会性の向上等、生徒の人 格の成長に主眼を置いた指導を行うことが大切である。

被害、加害生徒の話を真摯に傾聴し、 教育的視点に立って問題の原因を探り、解決を図る。教職員全員の共通理解の下、保護者の協 力を得て、関係機関・専門機関と連携し対応に当たる。

(2)いじめの発見・通報を受けたときの対応

いじめに係る相談や通報を受けた場合、速やかに事実の有無の確認を行う。いじめをやめさせるとともに、再発防止のため、生徒指導部会(いじめ対策委員会の)方針に基づき、いじめを受けた生徒・保護者に対する支援といじめを行った生徒への指導、その保護者に対する助言を継続的に行う。

(3)いじめられた生徒又はその保護者への支援

いじめ被害者が安心して教育を受けられる体制づくりを組織的に行う。

(4)いじめた生徒への指導又はその保護者への助言

いじめ加害者及び保護者に対して毅然とした姿勢で組織的に対応を行う。

(聴取→再発防止指導→保護者への連絡→事後の見守りと指導)

(5) いじめが起きた集団への働きかけ

いじめが生命の危険及び心身に及ぼす影響等についての指導を徹底して行う。

見ていた生徒にも自分の問題として捉えさせる。誰かに知らせる勇気をもたせる。

(6) ネット上のいじめへの対応

情報におけるいじめの心理的な影響についての指導を徹底して行う。インターネット上のいじめが刑法上の名誉毀損罪や侮辱罪、民事上の損害賠償請求の対象となり得る等、重大な人権侵害に当たることを理解させるため、情報モラル教育の充実を図る。保護者にも相談機関についての情報提供を行うと

ともに、必要に応じて外部機関と連携して対応する。

(7) いじめ解消の判断

いじめは、単に謝罪をもって安易に解消することはできない。いじめが「解消している」状態とは、少なくとも次の二つの要件が満たされている必要がある。ただし、これらの要件が満たされている状態であっても、必要に応じ、他の事情も勘案して判断するものとする。

- いじめに係る行為が止んでいる状態が相当の期間(少なくとも3か月を目安)止んでいること

- 被害生徒が心身の苦痛を感じていないこと。いじめが「解消している」状態とは、あく までも、一つの段階に過ぎず、「解消している」状態に至った場合でも、いじめが再発す る可能性が十分あり得ることを踏まえ、教員は、いじめの被害生徒及び加害生徒につい ては、日常的に注意深く観察していく。

【具体的取り組み】

- アンケート調査や個人ノート

- 被害生徒及び保護者の支援(面談)

- 加害生徒及び保護者の支援(面談)

事実確認→問題への気づき→原因の気づき→できることの気づき - 校内生徒指導部会における指導実践交流

Ⅶ 重大事態発生時の対応

(1)重大事態とは

- いじめにより児童生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき

- いじめにより児童生徒が相当の期間学校を欠席する(年間30日を目安)ことを余儀なくされている疑いがあると認めるとき

- 児童生徒や保護者からいじめにより重大な事態が生じたという申し立てがあったとき、生徒や保護者からの申し立ては、学校が把握していないきわめて重要な情報である可能性があ ることから、調査をしないまま、いじめの重大事態ではないとは判断できない。

(2)重大事態が発生した場合の対処

- 重大事態の発生

学校長から、教育委員会へ重大事態の発生を報告。

教育委員会が、調査主体を学校とするか教育委員会とするかを決定。

※学校が主体の場合

ⅰ 調査組織を設置

本校の「いじめ対策委員会」を母体として、事態の性質に応じた適切な専門家や該当事案とは直接利害関係を有しない第三者などを構成員に加えた調査組織を校長が設置する。

ⅱ 調査組織による調査

- 因果関係の特定ではなく、客観的な事実関係をすみやかに調査する。

- 過去の調査資料があれば再分析を行い、必要に応じ再調査を行う。

ⅲ いじめを受けた生徒および保護者に対する情報提供

- 事実関係を適宜・適切な方法で提供する。

- 関係者の個人情報に十分に配慮するが、それを盾に説明を怠らないこと。

ⅳ 調査結果を教育委員会に報告

- いじめを受けた生徒および保護者が希望する場合には、いじめを受けた生徒および保護者の所見をまとめた文書を調査結果に添付する。

ⅴ 調査終了後、結果を踏まえた必要な措置を執る

Ⅷ その他 留意事項

(1)組織的な指導

いじめへの対応は、校長を中心に全教職員が一致協力体制を確立することが重要である。一部の教職員や特定の教職員が抱え込むのではなく、学校における「いじめの防止等の対策のための組織」で情報を共有し、組織的に対応することが必要である。いじめがあった場合の組織的な対処を可能とするよう、平素からこれらの対応の在り方について、全ての教職員で共通理解を図る必要がある。

(2)校内研修の充実

いじめを始めとする生徒指導上の諸問題等に関する校内研修を行う。

(3)校務の効率化

- 生徒と向き合う時間の確保を学校体制で保障する。

- 日々の挨拶、声かけ、励まし、賞賛、対話、授業や行事をとおした個と集団への働きかけ

(4)学校評価

学校評価にいじめへに関わる内容を設定する。

(5)家庭や地域との連携

地域との連携を大切にし、生徒についての情報を共有できるよう努力する。

(6)保護者の責務

- 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する生徒がいじめを行うことのないよう、当該生徒に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努める。

- 保護者は、その保護する生徒がいじめを受けた場合には、適切に当該生徒をいじめから保護する。

- 保護者は、本校が講ずるいじめの防止のための措置に協力するよう努める。